渐进式延迟法定退休年龄新规全面解析与未来展望

面对我国日益严峻的人口老龄化趋势和养老金缺口问题,国家于2013年首次提出研究制定渐进式延迟退休年龄政策的构想,经过多年筹备与讨论,终于在2024年9月13日,由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议正式通过了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》及配套的《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》(以下简称“新规”),标志着我国退休制度的一次重大变革。新规将于2025年1月1日起正式实施,其深远影响及后续配套措施成为社会各界关注的焦点。

一、法定退休年龄的渐进式调整

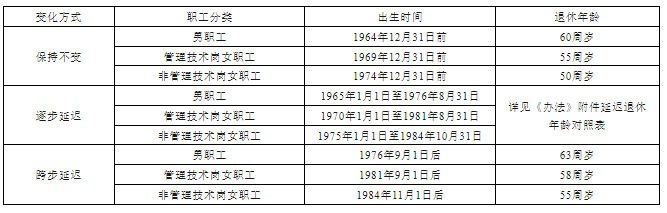

新规明确了法定退休年龄的逐步延迟方案,采取“小步慢走、逐步到位”的策略,既体现了政策的平稳过渡,也充分考虑了不同职工群体的实际情况。具体而言,男职工和原法定退休年龄为五十五周岁的女职工将逐步延迟至六十三周岁和五十八周岁,而原法定退休年龄为五十周岁的女职工则逐步延迟至五十五周岁。这一调整过程中,对出生时间较早、即将退休的职工群体影响较小,体现了政策的公平性与人文关怀。

二、弹性退休制度的引入

新规在保持法定退休年龄刚性要求的同时,创新性地引入了前后弹性退休制度,为职工提供了更多选择空间。职工在达到最低缴费年限后,可自愿选择提前退休,但提前时间不得超过三年,且退休年龄不得低于原法定退休年龄下限。同时,职工与单位协商一致后,也可选择弹性延迟退休,最长不超过三年。这一制度设计既尊重了职工的个人意愿,又促进了劳动力市场的灵活性与效率。

三、最低缴费年限的逐步提升

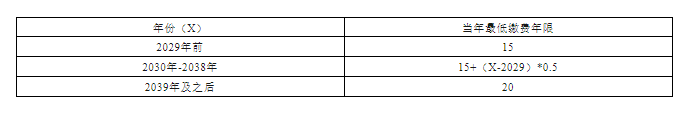

为了应对养老金支付压力,新规还规定从2030年起,职工按月领取基本养老金的最低缴费年限将逐步提高至二十年。这一调整旨在引导职工形成长期缴费意识,增强社会保障体系的可持续性。对于未达到最低缴费年限的职工,新规提供了延长缴费或一次性缴费的解决方案,确保其能够享受基本养老金待遇。

四、超龄劳动者与临退休失业人员的权益保障

新规特别关注超龄劳动者和临退休失业人员的权益保障问题。一方面,明确规定用人单位招用超过法定退休年龄的劳动者时,应保障其基本劳动权益,包括劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生及工伤保障等。这一规定增强了超龄劳动者的法律地位与保障力度。另一方面,对于领取失业保险金且距法定退休年龄不足一年的失业人员,新规将其领取失业保险金的年限延长至法定退休年龄,并在延迟退休期间由失业保险基金为其缴纳养老保险费,有效缓解了临退休失业人员的经济压力与后顾之忧。

五、未来展望与配套措施

随着新规的实施,我们期待看到一系列配套法律与制度的完善与明确。首先,应加强对特殊工种提前退休政策的规范与完善,确保政策的公平性与可操作性。其次,应加强对弹性退休制度的监管与指导,防止用人单位利用政策漏洞损害职工权益。同时,还应加强对超龄劳动者与临退休失业人员的法律援助与咨询服务,确保其能够及时获得法律帮助与支持。

总之,渐进式延迟法定退休年龄新规是我国应对人口老龄化挑战、完善社会保障体系的重要举措。通过科学规划与精心实施,我们有理由相信这一政策将为实现我国经济社会可持续发展作出重要贡献。

推荐阅读

-

本案涉及的主要问题是如何计算劳动者在解除劳动合同前存在非正常工作情形(如病假、停工等)时的经济补偿基数。司法实践中存在两种不同观点,并通过具体案例进行了详细阐述。 观点一:按正常工作状态下十二个月的平均工资计算 这一观点主张,即使劳动者在解除劳动合同前存在非正常工作期间,其经济补偿基数也应基于正常工作状态下的平均工资来计算。例如,浙江高院的解答明确指出,经济补偿基数应理解为劳动者在劳动合同解除或终止前“正常工作状态下”的十二个月平均工资,不包括医疗期等非正常工作期间。 观点二:按实际获得的十二个月平均工资计算 另一种观点则依据《劳动合同法实施条例》第二十七条,认为经济补偿的月工资应按照劳动者应得工资计算,包括奖金、津贴和补贴等货币性收入。如果劳动者在劳动合同解除或终止前12个月的平均工资低于当地最低工资标准,则按照当地最低工资标准计算。此观点强调直接以实际获得的工资为基础,而不区分是否为正常工作状态。 案例分析:苏强案 在苏强案中,苏强作为出租车司机,在解除劳动合同前因病假导致工资收入...

-

无论是辞职还是辞退,都是一种解除劳动合同的行为,是一方通知另外一方的行为,实际上只要将解除劳动合同的意图,送达通知到另一方即发生效力。